说到中国绘画,就不得不提起“四难”,清代盛大士在其著作《溪山卧游录》中提到了画有四难,这一观点深刻揭示了中国画创作中的精髓与挑战。盛大士所提出的这四难,不仅是对中国画创作的高度概括和总结,也是对画家艺术修养和创作能力的严格要求。它提醒我们在欣赏中国画时,要更加注重画面的意境和内涵,以及画家在创作中所付出的心血和智慧。

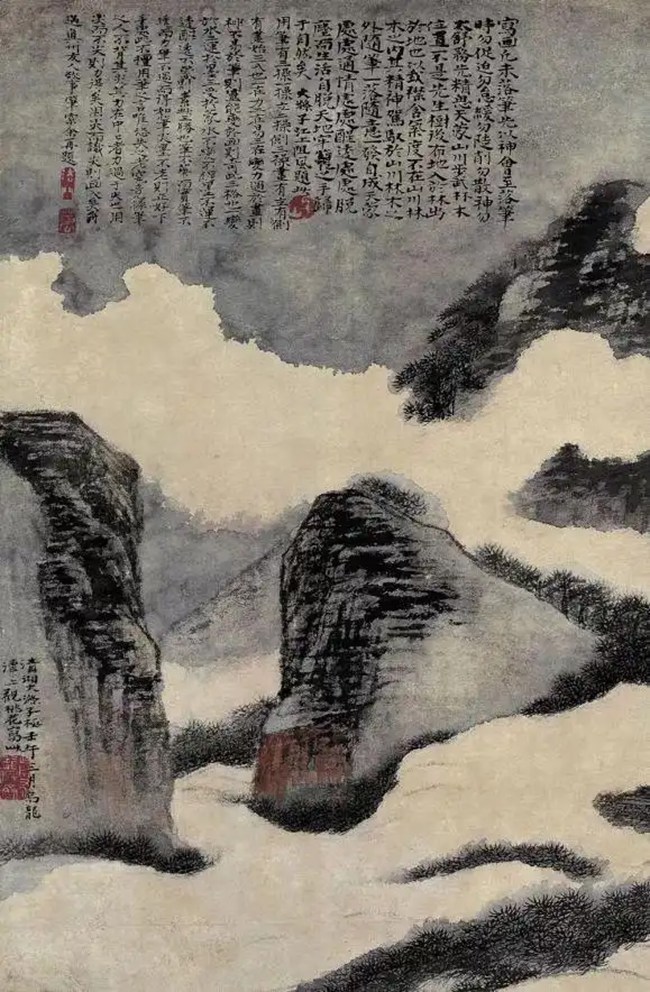

清 石涛《云山图》

清代盛大士,一个超有气魄的名字,又号兰道人,又作兰畦道人。镇洋(今江苏太仓)人,其山水以娄东王氏(清初王时敏、王原祁、王鉴、王翚为核心建立"娄东画派")为宗,而后有不同变化,自成风格。著有《蕴素阁集》、《溪山卧游录》等,今天我们就要说一说他在《溪山卧游录》中关于国画难点的论述。

盛大士《溪山卧游录》谓:“画有四难:笔少画多,一准也;境显意深,二难也;险不入怪,平不类弱,三难也;经营惨淡,结构自然,四难也。”

笔少画多,这一理念在艺术创作中尤为关键,它强调以简约的笔触勾勒出繁复而丰富的画面内容。画家在面对空白的画布时,必须精打细算每一笔、每一墨的运用,力求在有限的笔墨中展现出无尽的细节与深远的意境。这不仅要求画家具备高超的绘画技巧,还需拥有巧妙的构图能力,通过精准的布局和笔触的轻重缓急,引导观者的视线在画面中流转,从而感受到画面背后所蕴含的丰富世界。

境显意深,则是艺术创作的另一重境界。画面所呈现的不仅仅是眼前的直观景象,更是画家内心深处情感与思想的折射。画家需借助景物来寄托自己的情怀,使画面在表象之下蕴藏着更为深远的意蕴。观者在欣赏画作时,能够透过画面的表象,感受到画家所传达的复杂情感和深刻思考,从而与画作产生共鸣,达到心灵的沟通。

险不入怪,平不类弱,这是对画面表现力的极高要求。在描绘险峻山川或激荡风云时,画家需避免陷入怪诞离奇之境,而应保持画面的和谐与美感;同样,在表现平淡无奇的日常景象时,也不能显得平庸无力,而要通过细腻的笔触和巧妙的构图,挖掘出平凡中的不凡,使画面充满生机与活力。画家需在这两极之间找到平衡点,使画面既具有视觉冲击力,又不失内在的美感与和谐。

经营惨淡,结构自然,这则是艺术创作过程中的艰辛与追求。画家在创作之初,往往需经历无数次的构思、修改与调整,才能逐渐摸索出画面的最佳结构。这一过程可能充满挫折与困惑,但正是通过这样的反复锤炼,画家才能最终使画面呈现出一种看似自然天成、实则经过精心安排的效果。画面的每一个元素、每一处细节都仿佛自然而然地融合在一起,既无刻意雕琢之痕,又无杂乱无章之感,从而达到艺术创作的至高境界。

这些难点不仅考验画家的技巧和功力,还要求画家具备深厚的文化素养和艺术修养。通过反复练习和不断探索,画家可以逐渐掌握这些技巧,提升自己的创作水平

“画有四难”强调了绘画的精细与复杂。无论是画人难画手、画兽难画狗,还是画花难画叶、画树难画柳,都体现了中国画对细节和神韵的极致追求。这种追求不仅要求画家具备扎实的绘画功底,还需要他们具备敏锐的观察力和丰富的想象力,以便能够捕捉到事物的本质特征和内在神韵。

在绘画过程中,画家需要精心构思、惨淡经营,使画面的每一个元素都能够相互呼应、和谐统一。同时,画家还需要通过笔墨的运用来营造出深远的意境,让观者在欣赏时能够产生丰富的联想和共鸣。

画家在创作过程中需要深入观察自然和生活,从中汲取灵感和素材。这种对自然和生活的热爱与尊重不仅让画面更加生动逼真,还能够让观者在欣赏时感受到一种亲切和温暖。

宝图专业美术作品征稿荐稿基地是为了解决出版社用稿难和作者发表难的问题,联合多家优秀美术出版社合作,由简能文化传媒设立专门机构负责运营的专业美术征稿、荐稿机构。欢迎咨询!